Deux films de Roland Emmerich et Michael Bay

Le combat cinématographique du jour oppose deux poids lourds, deux blockbusters qui ont plus de points communs qu’on pourrait le croire. Oeuvrant chacun dans le registre d’une science-ficion spectaculaire, épaulés par des moyens financiers importants (net avantage à la pesée à Transformers, 150 Millions $ contre 55 pour Stargate), les deux films dépeignent un monde, le nôtre, dont l’avancée technologique provient d’une civilisation extra-terrestre.

Alors que, dans Stargate, la civilisation égyptienne trouve son origine par la venue d’extra-terrestres qui arborent les symboles plus tard connus sous le noms de hiéroglyphes et autres divinités animales, Transformers fait la part belle à un espèce robotique d’où provient en secret toutes les avancées technologiques significatives du XXème siècle. Le déclencheur de l’histoire, pour les deux films, réside dans un objet de la vie courante qui rapproche les spectateurs des personnages ; une simple paire de lunettes cassée pour Transformers, une carte des constellations trouvée dans un journal pour Stargate. Et finalement, un même rapprochement avec les constellations qui gravitent autour de la Terre : force universelle des mythes. Centrés sur objets parents, des volumes géométriques sans connotation (le Cube pour les Transformers, et la pyramide, pour Stargate, tous deux sources du pouvoir des espèces), les narrations se prêtent aux mêmes déploiements de force militaire. Ce thème paraît au premier abord secondaire mais éclaire au contraire une conception de l’histoire très américaine : d’une part, il remet tout à plat et redémarre l’Histoire de zéro (tous les pays, quelque soit leur participation dans les avancées technologiques ou l’histoire religieuse, est concernée), d’où l’aspect "universel" de ces films, et de l’autre, s’arrange tout de même pour que les découvreurs ou les exploitants soit de bons américains. Ainsi, c’est l’armée américaine qui conserve le Cube dans une base qui rappelle fortement la Base 51 dans le Nevada, et le Colonel O’Neil qui encadre la mission de reconnaissance dans le monde qui s’ouvre au passage du Stargate. L'histoire n’est donc plus le fruit du labeur des hommes et de leur ingéniosité, mais leur a été apporté, transmis par d’autres espèces, dont nous sommes réduit à exploiter et comprendre les techniques.

Comme souvent, tout ce qui touche aux extra-terrestres étant l’affaire de l’armée, seule force à pouvoir endiguer une potentielle menace : voir Le jour où la Terre s’arrêta (1951 et 2008), Mars Attacks ! (1996), Avatar (2009), Independence Day (1996), ... L’affrontement qui se joue, entre l’armée butée qui a toujours tendance à utiliser un bazooka pour tuer une mouche, et la communauté scientifique et intellectuelle, visant d’abord à comprendre son ennemi, est à l’œuvre. Les démonstrations de force se révèleront inefficaces devant la puissance de feu déployée par les extra-terrestres, technologiquement bien plus avancée que la nôtre ; dans Stargate, Râ ne dit-il pas avoir choisi la Terre pour sa facilité à être dominée, les humains étant à la fois si fragiles, et dans le même temps "si faciles à réparer" ?

Le sérieux des autorités trouve un contrepoids dans le vrai héros de l’histoire, qui, dans l’un, est un scientifique gaffeur toujours dans la lune, et dans l’autre un gamin comme tous les autres ; alors que celui-ci ne s’attend pas à être soudain poursuivi par une horde de robots dans un combat dont il est totalement étranger, pour Daniel Jackson, c’est la concrétisation de ses rêves : démontrer que la civilisation égyptienne est plus vieille qu’on ne le dit, et que ce ne sont pas les égyptiens eux-mêmes qui sont responsables de la construction des pyramides. Ainsi, il est beaucoup plus dans son élément dans l’autre monde, celui de la science-fiction, que dans celui de tous les jours où il n’est qu’un ahuri que tous discréditent. La fin du parcours du scientifique fera tout à fait sens par rapport à cette transformation. Dans Transformers, par contre, le jeune Sam Witwicky vit sa rencontre avec les Autobots de façon traumatique : il passe son temps à courir, essayant d’échapper à l’appel science-fictionnel, tandis que Daniel ne demande qu’à s’y fondre, apprenant le dialecte des autochtones. Le décalage provoque la drôlerie et imprime un rythme effréné à Transformers, montage cut et shaky cam inclus, tandis que le rythme de Stargate va plutôt vers plutôt l’exploration d’un monde totalement nouveau, laissant le temps à certains plans d’introduction au monde où le spectateur s’émerveille. Le plan de la pyramide et des trois lunes, ou celui de l’arrivée de Râ avec son masque, tel une momie incarnée, sont toujours saisissants.

Bay et Emmerich sont tous deux des techniciens hors pair ; leur goût pour la démesure les attire toujours vers le films à gros budget qui défouraille à tout va ; et, à partir d’un moment, c’est ce qui se passe pour les deux films. Transformers lâchant au passage un début de film qui ressemble à un final pour tout bon film d’action qui se respecte. On l’a compris, Transformers lâche beaucoup plus de lest que Stargate concernant l’action, mais ce dernier n’est pas en reste : les représailles de Râ ne font pas dans la dentelle et casse d’ailleurs le rythme du film ; il laisse ainsi apparaître un squelette consacré aux cahier des charges classique d’un blockbuster, qui vise à maintenir l’attention de l’auditoire par de grandes scènes d’action qui ponctuent régulièrement le film. C’est peut-être la seule vraie sortie de route de Stargate, qui autrement donne vie à une mythologie dont les ramifications sur notre monde sont intéressantes. Tout comme Transformers, on ne s’étonne pas que la mythologie mise en place soit exploitée à d’autres occasions : films pour Transformers, de nombreuses séries pour Stargate, faisant écho au "On se reverra" final du Colonel O’Neil.

Le terrain de jeu de Transformers, c’est la mythologie américaine, peuplée de voitures aux carrosseries brillantes et couleurs clinquantes et de jolies filles en débardeur ; il se situe aussi dans une dynamique de jeunisme typique des années 2000, avec son histoire centré sur un groupe d’adolescents : ce sont eux les piliers de l’histoire, certains rivalisant avec les scientifiques et les informaticiens les plus chevronnés. De plus, Transformers restant une série de jouets puis une série d’animation résonnant dans l’enfance des trentenaires d’aujourd’hui, le ton était donné. L’ambiance est donc très branchée et second degré, ce qui n’est pas le cas de Stargate.

Introduisant rapidement le traumatisme du Colonel O’Neil (son fils a perdu la vie en empruntant une de ses armes) et y revenant assez régulièrement, les bases psychologiques des personnages sont plus graves, même si l’humour ne manque pas. Sans aller jusqu’à abonder dans le sens d’Emmerich qui voyait dans Stargate son "Lawrence d’Arabie dans l’espace" ( ?!), on reconnaîtra sans peine une teneur plus adulte au film (notamment sur les questions de la mort et de la recherche des origines). Attention, cela ne veut pas dire que l’approche de Transformers est moins pertinente : le film est très sympa lorsqu’il s’attarde justement à la vie de Witwicky, plutôt qu’aux combats entre robots : une belle réussite dans le genre, cependant trucidé par un deuxième épisode affligeant.

Entraînant son long métrage sur les terres du blockbuster épique, il lui adjoint la musique un brin pompière de Steve Jablonsky qui fait du Hans Zimmer. Pas inefficace, mais pour le coup pas vraiment second degré. On aura cependant du mal à ne pas en apprécier l’empreinte épique laissée par des morceaux comme Arrival to Earth ou Autobots. Malgré tout, voici deux films qui remplissent tout à fait leur rôle, adjoignant au plaisir de visionnage immédiat un vrai souffle. Et l’on se surprendra, de temps à autre, à repenser à ces robots trop humains pour être vrais, et à cette grande pyramide qui semble plus haute que le ciel lui-même. De bons exemples de blockbusters réussis, ce qui, on ne le sait que trop bien, deviennent de plus en plus rares.

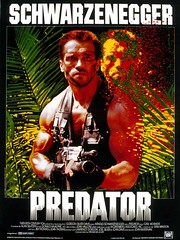

Deux ans après le sympathique Commando, les fans de gros muscles retrouvaient Monsieur Univers 1977 dans un film bien différent, bien qu'entretenant tout de même des similitudes avec le premier film ; indifféremment de leur fortune artistique et commerciale.

Deux ans après le sympathique Commando, les fans de gros muscles retrouvaient Monsieur Univers 1977 dans un film bien différent, bien qu'entretenant tout de même des similitudes avec le premier film ; indifféremment de leur fortune artistique et commerciale.

Predator a pour lui de jouer avec le spectateur et ses attentes ; film de guerre-jungle dans la première partie, il dérive vers la science-fiction dans la deuxième, divisant également le temps entre les deux. Le plan du début nous avait pourtant prévenu de la même manière, alternant directement avec les plans de jungle. Le surnaturel intervient de façon crédible via les réactions des personnages, affolés par une présence qu'on ne voit pas (le camouflage thermo-optique du Predator). La jungle, admirablement filmée par McTiernan, recèle déjà de cette qualité surnaturelle, avec son avalanche de vert, dévoilée lors de travellings gracieux, enfermant les hommes qui vont revenir à l'état d'animaux traqués. Car, plus que l'aspect fantastique du récit où une créature extra-terrestre vint sur Terre pour en finir avec les humains, c'est la chasse qui est importante. Le predator est un chasseur, respectueux de ces proies (il les prend une par une, en faisant des trophées, là où les membres du commando tuent par centaine et gaspillent des milliers de balles en quelques secondes, atomisant la forêt). Le predator appelle à une dimension primitive vers laquelle va revenir Dutch (son cri primaire pour attirer la créature vers la confrontation finale, qui se jouera uniquement aux armes de bois). Sous ses airs de production typique 80's (ce qu'il est, assurément), se terre une dimension plus profonde qu'à l'ordinaire, tout en ne reniant pas une seconde sa qualité de film d'action musclé.

Predator a pour lui de jouer avec le spectateur et ses attentes ; film de guerre-jungle dans la première partie, il dérive vers la science-fiction dans la deuxième, divisant également le temps entre les deux. Le plan du début nous avait pourtant prévenu de la même manière, alternant directement avec les plans de jungle. Le surnaturel intervient de façon crédible via les réactions des personnages, affolés par une présence qu'on ne voit pas (le camouflage thermo-optique du Predator). La jungle, admirablement filmée par McTiernan, recèle déjà de cette qualité surnaturelle, avec son avalanche de vert, dévoilée lors de travellings gracieux, enfermant les hommes qui vont revenir à l'état d'animaux traqués. Car, plus que l'aspect fantastique du récit où une créature extra-terrestre vint sur Terre pour en finir avec les humains, c'est la chasse qui est importante. Le predator est un chasseur, respectueux de ces proies (il les prend une par une, en faisant des trophées, là où les membres du commando tuent par centaine et gaspillent des milliers de balles en quelques secondes, atomisant la forêt). Le predator appelle à une dimension primitive vers laquelle va revenir Dutch (son cri primaire pour attirer la créature vers la confrontation finale, qui se jouera uniquement aux armes de bois). Sous ses airs de production typique 80's (ce qu'il est, assurément), se terre une dimension plus profonde qu'à l'ordinaire, tout en ne reniant pas une seconde sa qualité de film d'action musclé. Il y a quelques temps, au tout début de mon aventure blogophile, j’avais vraiment apprécié

Il y a quelques temps, au tout début de mon aventure blogophile, j’avais vraiment apprécié